2024年10月 歴史に憩う橿原市博物館

「深堀り曲川遺跡」

「深堀り曲川遺跡」

今回は曲川遺跡というマイナーな遺跡を紹介していた。曲川町には安閑天皇勾宮伝承地があり、注目される場所だったので訪問したのである。

知見を深める内容でもあったので記録に残しておきたいと思う。

知見を深める内容でもあったので記録に残しておきたいと思う。

いつものように小さな展示室を使っての特別展。

曲川遺跡からは縄文時代から鎌倉時代までの遺物が大量に出土していて、それぞれの時代から注目される遺物を厳選して展示している。

飛鳥時代の遺構は見つかっておらず、奈良時代では建物跡が一棟だけ見つかっているそうだ。調査区の字はミヤケ、香田・初瀬ノ垣内、馬場となっていて領主層が居たことを思わせる名称だ。

曲川遺跡からは縄文時代から鎌倉時代までの遺物が大量に出土していて、それぞれの時代から注目される遺物を厳選して展示している。

飛鳥時代の遺構は見つかっておらず、奈良時代では建物跡が一棟だけ見つかっているそうだ。調査区の字はミヤケ、香田・初瀬ノ垣内、馬場となっていて領主層が居たことを思わせる名称だ。

ーー縄文時代ーー

縄文時代晩期の集落跡が見つかっている。住居跡、炉、土器棺墓、貯蔵穴がある。貯蔵穴は直径1,5m〜2m、深さは1mほど。ドングリを水漬けにして長期保存できるらしい。低湿地帯の橿原ではある程度掘れば水が湧いてくるので、水漬け保存には最適の土地だった。実際ドングリが水漬けにされた状態で発見されることもあるそうだ。

土器や石器では日本各地のものが出土していて縄文人の活動の広さがよく分かる。二上山のサヌカイトや紀ノ川の緑色岩だけでなく、北陸の蛇紋岩、瀬戸内の土器だけでなく東北の土器も出土している。

ーー弥生時代ーー

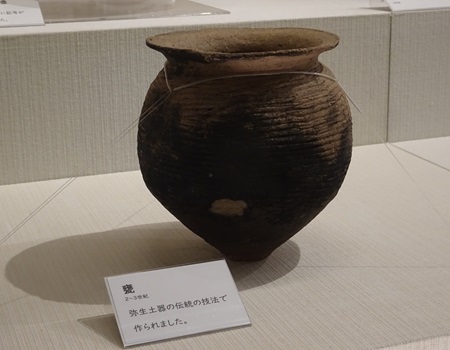

方形周溝墓と弥生土器が発掘されている。特に弥生土器は一時期「曲川式土器」と言われ、弥生時代の平底の土器から古墳時代の丸底の土器へと変遷する境目の土器だと注目されていた。現在では「庄内式」と呼ばれるようになり「曲川式」の名称は失われてしまった。曲川式土器

上写真は曲川式土器の壺と甕である。底部の平らな部分が少ないため自立することが難しい土器になっている。これが弥生時代の土器になると底部がもっと大きく平らになっていて自立するように出来ているのだ。底部がとんがっていることで熱効率が良いらしい。

甕は深い溝のような筋が入っているがこれはタタキ跡のようである。甕の下3分の1くらいはタタキ目が斜めについており、2段階に分けて整形されている。それが弥生土器の伝統の技法なのだそうだ。

甕は深い溝のような筋が入っているがこれはタタキ跡のようである。甕の下3分の1くらいはタタキ目が斜めについており、2段階に分けて整形されている。それが弥生土器の伝統の技法なのだそうだ。

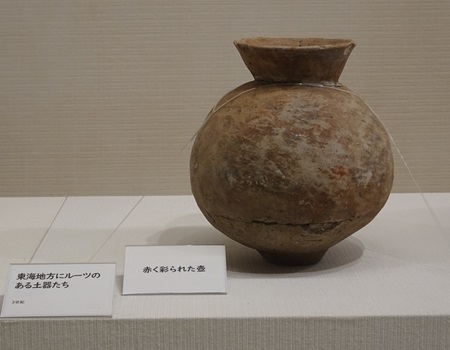

東海式土器

東海地方の土器と紹介されていた壺。ベンガラで下ぶくれなのでパレススタイル土器かと思ったがそうではないらしい。これも底部がやや平であるが、自立できるかは微妙なところだ。

丸底土器

古墳時代の土器になるとこのように丸底になってしまう。丸底と平底の間が「曲川式」なのだ。

これは方形周溝墓から出土しているので弥生時代かとも思われるが、そのあたりの時代関係は一様には言えないみたいだ。

これは方形周溝墓から出土しているので弥生時代かとも思われるが、そのあたりの時代関係は一様には言えないみたいだ。

ーー古墳時代ーー

曲川古墳群という18基の古墳が見つかっている。一辺10m〜17mの方墳で4世紀後半〜5世紀頃の古墳。木棺墓であったかと思われる。家形埴輪は多く発掘されていて、円筒埴輪のスカシは四角で古い形式らしい。他にも盾形や短甲形、鶏形埴輪も出土しているが、これらは古墳祭祀としては新しい形式とのことだ。

土器では初期須恵器や陶質土器など渡来系の土器も出ているが、全体としてみれば1割程度なので渡来人集落では無いと目されている。

明治時代に曲川池という大きなため池が造成され、その部分は遺物、遺構が残っておらず、残っていれば盟主墳と呼ばれるような前方後円墳があったかもしれない、という話もしていた。

家形埴輪

家形埴輪は色んな形のものが出ているそうだ。その中の1つだけしか展示されていなかったのでなんともいえない。

短甲形埴輪は三角で鋲止めされた最新式のヨロイがモチーフとなっているらしく、実際にヨロイを見ている人が作ったのであろうと推定していた。そのヨロイは大和朝廷とつながりがあるものだけが手に入れられたという。

短甲形埴輪は三角で鋲止めされた最新式のヨロイがモチーフとなっているらしく、実際にヨロイを見ている人が作ったのであろうと推定していた。そのヨロイは大和朝廷とつながりがあるものだけが手に入れられたという。

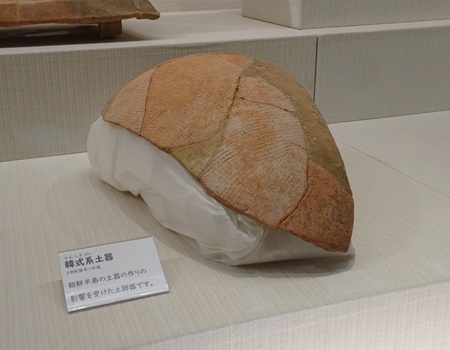

渡来系土器

陶質土器と韓式土器が出土している。タタキ目が朝鮮のものらしい。朝鮮から持ってきたか、朝鮮の技術者がこちらで指導したかはよく分からないようだ。

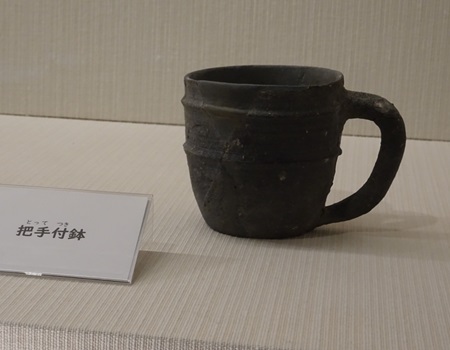

須恵器

須恵器では初期須恵器と呼ばれるものが出土している。時代が後のものよりも丁寧に作られていて、内面がツルツルのものもある。陶質土器を模倣したと紹介されている須恵器もあったが、何を模倣しているかは分からなかった。

曲川遺跡のすぐ南の新堂遺跡の出土品になるが、朝鮮の伽耶で作られた咸安系土器というものも出土している。火焔スカシが特徴的で日本で真似して作ったと推定されている土器もある。

曲川遺跡のすぐ南の新堂遺跡の出土品になるが、朝鮮の伽耶で作られた咸安系土器というものも出土している。火焔スカシが特徴的で日本で真似して作ったと推定されている土器もある。

ーー平安〜鎌倉ーー

鎌倉時代には方形区画と薬研掘、そのすぐ南には入母屋造りと推定される建物跡が検出されている。薬研掘り土師皿が大量に出土していることから祀りに使用された場所であると考えられ、神社のような拝礼施設があったと目されている。平安時代では掘立柱建物跡と木棺墓が検出されている。木棺墓は屋敷墓と言われ、この時代には時々発見されている。「墓地」という特別な区画に葬るわけではなく、自分たちが居住している屋敷のすぐ近くに葬るのである。今回発掘された屋敷墓は一枚板の棺では無く、棒状の板を重ねて作ったもので、木材が枯渇していたとも考えられるようだ。

この時代には「曲川庄」や「曲川北庄」と呼ばれ、興福寺領の荘園となっていたようである。橿原市史によると麹室座などというものがあったらしく、単純な田園では無かったかもしれない。

木棺墓

現在の曲川集落は横大路の北側に発達していて、一向宗の徳応寺を中心とした環濠集落となっている。しかし、平安〜鎌倉の神社跡や木棺墓は横大路の南側から発見されており、沖積地に点在していた村落の一部も見つかっている。現在の曲川集落にある神社は農村形態の東向きであるのに対し、今回発掘された神社跡は公的な性格を持つ南向きだ。

このことから中世に存在した曲川庄は、曲川遺跡付近に発達していたと考えることができるそうだ。

このことから中世に存在した曲川庄は、曲川遺跡付近に発達していたと考えることができるそうだ。

曲川遺跡という1つの遺跡だけを取り上げて見てみる、ということも面白いことだと分かった。なかなかここまで展示できる遺跡は無いかもしれないが、他にもあればぜひとも見学してみたいものである。

博物館めぐりに戻る